Hochdruckspeicher-Lösungen für Industrie und Mobilität

Wasserstoff gilt als Schlüsselenergie der Zukunft – doch seine effiziente Speicherung stellt hohe technische Anforderungen. Druckgasbehälter und Wasserstoff-Container ermöglichen eine sichere, flexible und wirtschaftliche Lösung zur Speicherung und zum Transport von H₂ unter hohem Druck. Ob als Hochdruckbehälter, Gasflaschencontainer oder MEGC-Container (Multi Element Gas Container) – moderne Systeme bieten maximale Energiedichte bei kompakter Bauweise.

Informieren Sie sich über verfügbare Anlagen und finden Sie die besten Angebote für Ihr Vorhaben in Industrie, Energieversorgung und Mobilität.

Die Themen im Überblick:

- Druckgasbehälter zum Speichern von Wasserstoff bestens geeignet

- Vorteile sorgen für hohe Praxistauglichkeit der Druckgasspeicher

- Druckgasspeicher: Flexibler und sicherer H₂-Einsatz in vielen Bereichen

- Angebot: Vom Gasflaschenbündel bis zum MEGC-Container

- Kosten der verschiedenen Wasserstoffspeicher im Vergleich

- Normen, Sicherheit & Qualität: Standards für Wasserstoffspeicher

- Moderne Wasserstoffcontainer mieten oder kaufen

- Alternativ: H2-Herstellung im Wasserstoffcontainer

- FAQ: Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Thema

Druckgasbehälter zum Speichern von Wasserstoff bestens geeignet

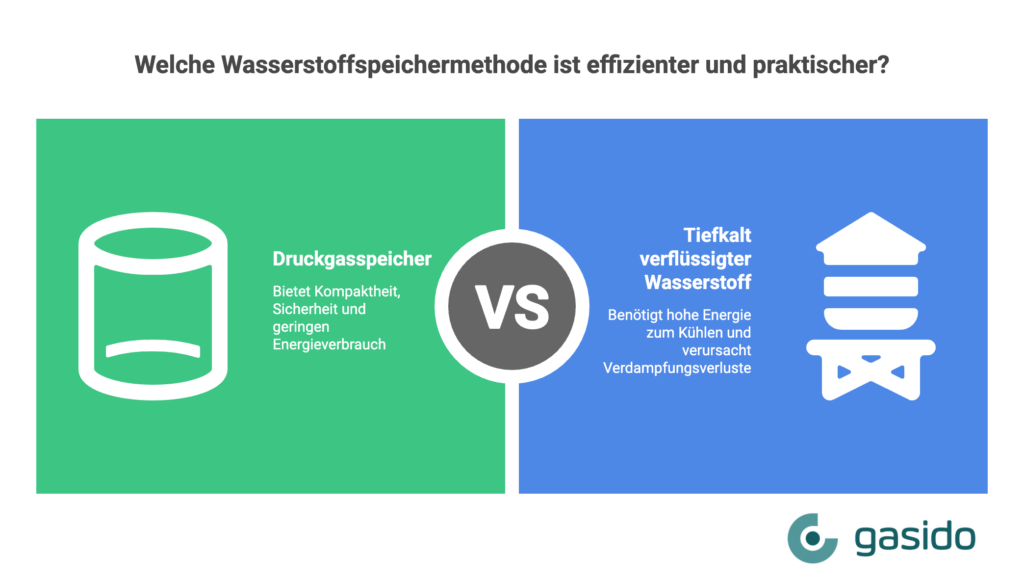

Um Wasserstoff als Rohstoff in vielen Bereichen einsetzen zu können, kommt es auf eine sichere, zuverlässige und praktikable Speicherung an. Möglich ist diese gebunden an Festkörpern sowie Flüssigkeiten, tiefkalt verflüssigt oder unter hohem Druck. Während die ersten beiden Verfahren noch nicht vollständig entwickelt wurden, kommen in der Praxis überwiegend superisolierte oder druckstabile Speicher zum Einsatz.

Tiefkalt verflüssigte Speicherung rentiert sich bei großen Mengen

Bei der tiefkalt verflüssigten Bevorratung bringen Anlagen das Gas auf unter minus 253 Grad Celsius. Dabei geht es schon bei einem Druck von einem Bar in den flüssigen Aggregatzustand über. In diesem lässt sich Wasserstoff (flüssig als LH2) in großen Mengen speichern und transportieren. Von Nachteil ist der hohe Energieaufwand bei der Verflüssigung (30 bis 40 Prozent des Energieinhalts). Außerdem ist die Lagerung in superisolierten Tanks aufwendig und mit Verlusten behaftet. Letztere entstehen, wenn sich der flüssige Wasserstoff erwärmt und ausdampft.

Wasserstoff-Hochdruckbehälter haben sich in der Praxis etabliert

Geht es um den praktischen Einsatz, zum Beispiel von grünem Wasserstoff in Industrie, Energieversorgung oder Mobilität, haben sich Druckgasbehälter und MEGC-Container etabliert. Diese halten Druckwerten von bis zu 700 bar stand und nehmen dabei viel Gas auf. Welcher Druck dabei erforderlich ist, hängt unter anderem vom Einsatzgebiet ab. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick.

| Einsatzgebiet | Typische Druckbereiche | Beispiele |

|---|---|---|

| Industrielle Speicherung | ca. 200–350 bar | Gasflaschenbündel, stationäre Anlagen |

| Mobilität & Tankstellen | ca. 350–700 bar | H₂-Tankstellen, Brennstoffzellenfahrzeuge |

| Transportlösungen | ca. 200–500 bar | Containerlösungen, MEGC-Container, Tube Trailer |

Grundsätzlich gilt dabei: Je höher der Druck, umso mehr Gas lässt sich im gleichen Raum bevorraten. Zu beachten ist dabei allerdings, dass mit steigendem Druck auch die Anforderungen an die Technik zunehmen. So kann ein 700-bar-Speicher zwar mehr Wasserstoff bevorraten als ein 350-bar-Gasflaschenbündel, Dafür sind die Kosten einer solchen Anlage höher.

Übrigens: Da Wasserstoff bei Erwärmung stark expandiert, sind alle Hochdruckspeicher mit thermischen Sicherheitsventilen (PRD – Pressure Relief Device) ausgestattet. Diese verhindern ein unkontrolliertes Überdrücken, etwa bei Sonneneinstrahlung oder Brand.

Aufbau der Druckgasspeicher für Wasserstoff unterscheidet sich

Um verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden, bieten Hersteller Wasserstoffspeicher in unterschiedlichen Ausführungen an. Diese lassen sich grundlegend vier Typklassen zuordnen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick:

| Behältertyp | Material | Eigenschaften |

|---|---|---|

| Typ I | Stahl | robust, kostengünstig, schwer |

| Typ II | Stahl + Glasfaser-Umwicklung | reduziertes Gewicht, höhere Druckfestigkeit |

| Typ III | Aluminiumkern + CFK (Carbonfaser) | leicht, sehr druckfest, für mobile Anwendungen |

| Typ IV | Kunststoffliner + CFK | extrem leicht, korrosionsfrei, modernster Standard |

Möchten Sie einen Wasserstoffspeicher kaufen, empfehlen sich Behälter der Klassen 3 und 4 besonders. Denn diese sind leicht, robust und auch bei hohen Druckwerten sehr lange formstabil.

Wichtig zu wissen: Auch Typ 3 und Typ 4 Wasserstoffbehälter halten Druckwerten von 350 bis 700 bar stand. Dazu prüfen Hersteller diese mit dem 1,5-fachen Betriebsdruck von 535 bzw. 1050 bar. Während 350-bar-Systeme überwiegend in Bussen, Lkw und stationären Anwendungen zum Einsatz kommen, setzen Pkw-Hersteller wie Toyota oder Hyundai häufig auch auf Hochdruckbehälter für 700 bar.

Vorteile sorgen für hohe Praxistauglichkeit der Druckgasspeicher

Dass Druckspeicher für Wasserstoff in der Praxis besonders häufig zum Einsatz kommen, liegt an den positiven Eigenschaften. Denn die Behälter sind kompakt, leicht und robust. Sie nehmen viel gasförmiges H₂ auf und lassen sich schnell be- sowie entladen. Darüber hinaus punkten Hochdruckbehälter mit einer hohen Sicherheit. Sie lassen sich leicht erweitern und halten vergleichsweise lange. Hinzu kommt, dass keine Verdampfungsverluste auftreten. Es gibt keinen Memory-Effekt und die Behälter gelten als sehr wartungsarm.

Ein weiterer Vorteil zeigt sich im Vergleich zu tiefkalt verflüssigtem Wasserstoff: Während das Herunterkühlen hier gut 30 bis 40 Prozent des Energiebedarfs verbraucht, ist die Komprimierung weniger energieintensiv. Abhängig vom gewünschten Druck verbraucht diese grob überschlagen nur 5 bis 10 Prozent (350 bar) bzw. 10 bis 15 Prozent (750 bar) der im Wasserstoff gespeicherten Energie.

Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Vorteile auf einen Blick.

- kompakte Bauweise

- geringes Gewicht

- hohe Robustheit

- große Speicherkapazität für gasförmigen Wasserstoff

- schnelles Be- und Entladen möglich

- hohe Sicherheit bei Hochdruckbehältern

- leichte Erweiterbarkeit und Modularität

- lange Lebensdauer

- keine Verdampfungsverluste

- kein Memory-Effekt

- sehr wartungsarm

- weniger Energiebedarf als bei der Verflüssigung (nur ca. 5–10 % bei 350 bar bzw. 10–15 % bei 750 bar im Gegensatz zu 30 bis 40 Prozent)

Druckspeicher für Wasserstoff sind kompakt, sicher und energieeffizient: Sie speichern große Mengen H₂ bei geringem Platzbedarf, lassen sich schnell be- und entladen und benötigen für die Kompression nur etwa 5–15 % des Energieinhalts – deutlich weniger als bei der Verflüssigung.

Druckgasspeicher: Flexibler und sicherer H₂-Einsatz in vielen Bereichen

Geht es um den Einsatz der Druckgascontainer, sind viele Bereiche denkbar. Neben dem klassischen Transport auf Schiene, Straße oder Wasserwegen eignen sich die Behälter dabei auch als Speicher. Sie sind mobil einsetzbar und lassen sich sogar in Land- und Wasserfahrzeuge integrieren.

Die folgende Übersicht zeigt einige Beispiele für die Einsatzbereiche der Wasserstoffcontainer:

Der Transport von komprimiertem Wasserstoffgas stellt den Haupteinsatzbereich der Druckgascontainer dar. Er erfolgt in der Regel per Binnenschiff, Bahn oder Lkw und ist durch die Standardmaße der Transporteinheiten auch systemübergreifend problemlos möglich.

Als fluktuierender Energieträger ist grüner Wasserstoff regional zu puffern. Die stationäre Speicherung lässt sich dabei mit sicheren und zertifizierten Druckgascontainern realisieren. Von Vorteil ist dabei die einfache Skalierbarkeit. So lassen sich problemlos mehrere MEGCs einsetzen, um die Größe des Wasserstoffspeichers an den Bedarf anzupassen. Auch nachträglich ist das möglich.

Geht es darum, das energiereiche Gas nur vorübergehend vorzuhalten, eignen sich Druckgascontainer für H2 gleichermaßen. Ob in der Industrie, im Bereich der Energieversorgung oder bei Veranstaltungen: Wasserstoffcontainer lassen sich nahezu überallhin transportieren und aufstellen.

Die Wasserstoffmobilität gewinnt weltweit an Bedeutung. Druckgasspeicher versorgen Brennstoffzellenfahrzeuge, Busse und Lkw zuverlässig mit H₂ und bilden das Rückgrat moderner Tankstelleninfrastruktur. Durch Drücke von 350 bis 700 bar ermöglichen sie kurze Betankungszeiten, hohe Reichweiten und eine sichere Versorgung – sowohl stationär als auch mobil, etwa in MEGC-Containern oder Tube Trailern.

In der Industrie spielt Wasserstoff eine zentrale Rolle als Prozess- und Energieträger. Druckgasspeicher sorgen für eine kontinuierliche Gasversorgung, etwa in der Metallverarbeitung, chemischen Industrie oder bei Wärmebehandlungsprozessen. Gleichzeitig dienen sie als Energiepuffer, um Spitzenlasten auszugleichen oder Produktionsprozesse stabil zu halten.

Grüner Wasserstoff ist ein Schlüssel zur Energiewende. Mit Druckgasspeichern lässt sich der aus Elektrolyseanlagen gewonnene Wasserstoff effizient zwischenlagern und bedarfsgerecht einspeisen. So wird überschüssiger Strom aus erneuerbaren Quellen nutzbar gemacht – ein wichtiger Baustein für Power-to-Gas-Konzepte und die Sektorkopplung von Strom, Wärme und Mobilität.

Für Forschung, Entwicklung und Prüfstände bieten Druckgasspeicher höchste Flexibilität und Sicherheit. Sie kommen in Laboren, Testeinrichtungen und Pilotanlagen zum Einsatz, wo präzise Gasversorgung, wiederholbare Druckzyklen und zuverlässige Materialtests entscheidend sind. Durch modulare Systeme lassen sich Speicherkapazität und Druckstufen exakt an den jeweiligen Versuchsaufbau anpassen.

Die Übersicht zeigt: Überall dort, wo Wasserstoffgas benötigt wird oder wo es zu transportieren ist, kommen Hochdruckbehälter wie MEGC-Container für größere Mengen Wasserstoff infrage.

Angebot: Vom Gasflaschenbündel bis zum MEGC-Container

Möchten Sie einen Wasserstoffspeicher kaufen oder mieten, stehen verschiedene Lösungen zur Auswahl. Angefangen von kleinen Fahrzeugtanks über Gasflaschen, Flaschenbündel, Wasserstoffcontainer (MEGC-Container) bis hin zu Tube-Trailern eignen sich Speicher für verschiedenste Einsatzbereiche. Wir geben einen Überblick über aktuelle Angebote und die wichtigsten technischen Eigenschaften.

Möchten Sie einen Wasserstoffspeicher kaufen, stellen einzelne Gasflaschen die einfachste und günstigste Lösung dar. Dabei handelt es sich um zylindrische Hochdruckbehälter vom Typ 1 (Stahl) oder Typ 3/4 (Verbundwerkstoffe) mit Ventil, Schutzkappe und Prüfkennzeichnung.

- Kapazität: 20 bis 80 Liter Volumen

- Druck: 200 bis 300 bar (klassisch), Wasserstoffspeicher bis zu 350 bar

- Maße und Gewicht: siehe Tabelle

- Kapazität: 0,4 bis 1,5 kg H2 je nach Größe und Druck

- Vorteil: transportabel, genormte Anschlüsse, gut verfügbar

- Anforderungen: Druckprüfung alle 10 Jahre, sichere Lagerung

- Kennzeichnung: ADR, TPED, CE

- Einsatz: Forschung, Labor, kleine Prozessanlagen, Testumgebungen und Kalibrierstände

Gasflaschen lassen sich einzeln transportieren, verfügen aber über ein geringes Volumen. Aus diesem Grund eignen sie sich vor allem für Labore, Prüfstände und andere technische Bereiche, in denen nur kleine Wasserstoffmengen nötig sind.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über verfügbare Gasflaschengrößen zur Wasserstoffspeicherung.

| Kapazität (H₂-Menge) | Abmessungen & Gewicht | Betriebsdruck | Material / Typ | Typische Anwendung |

|---|---|---|---|---|

| 0,08 kg (10 L) | Länge ~ 900 mm, Ø 140 mm, Gewicht 13–16 kg | 200 bar | Stahl (Typ I) | Labor, Prüfstände |

| 0,17 kg (20 L) | Länge ~ 1050 mm, Ø 204 mm, Gewicht 24–28 kg | 200 bar | Stahl (Typ I) | Labor, Kleinverbraucher |

| 0,34 kg (40 L) | Länge ~ 1460 mm, Ø 204 mm, Gewicht 45–50 kg | 200 bar | Stahl (Typ I) | Industrie, Werkstätten |

| 0,4–1,1 kg (50 L) | Länge ~ 1600 mm, Ø 229 mm, Gewicht 55–85 kg | 200–300 bar | Stahl / Verbund (Typ I–III) | Standard-Gasflasche, Forschung |

| 1,5 kg (80 L) | Länge ~ 1800 mm, Ø 267 mm, Gewicht 70–95 kg | 300 bar | Aluminium / CFK (Typ III–IV) | Mobile Speicher, Leichtbau |

| 1,9 kg (100 L) | Länge ~ 2000 mm, Ø 273 mm, Gewicht 85–100 kg | 300 bar | CFK-Verbund (Typ IV) | Hochdruck-Laborspeicher |

| 2,8–3,2 kg (150 L) | Länge ~ 2100 mm, Ø 350 mm, Gewicht 95–130 kg | 350 bar | CFK (Typ IV) | Bündel- oder Container-Modul |

Die Inhalte der Tabelle verstehen sich als Richtwerte und können von Hersteller zu Hersteller abweichen.

Möchten Sie einen Wasserstoffspeicher kaufen und mehr Druckgas bevorraten, eignen sich auch Gasflaschenbündel. Flaschenbündel bestehen aus mehreren, miteinander verbundenen Gasflaschen in einem stabilen Stahlrahmen. Das Gas lässt sich zentral einfüllen sowie entnehmen, wodurch auch ohne Wechsel ein größeres Volumen verfügbar ist.

- Kapazität: 150 bis 1000 Liter Volumen

- Druck: 200 bis 350 bar

- Maße und Gewicht: siehe Tabelle unten

- Kapazität: 10 bis 20 kg H2 je nach Größe und Druck

- Vorteil: serienmäßig herstellbar und transportfähig, einfache und gleichmäßige Entnahme, skalierbar durch modulare Erweiterung

- Anforderungen: Druckprüfung, Ventilschutz, Überdruckventile, Rückschlagventile, sichere Lagerung

- Kennzeichnung: ADR-/RID-Zulassung (Transport), PED & TPED-Zertifizierung

- Einsatz: Stationäre Speicher in Industrie oder Labor, Gaslieferung an kleinere Abnehmer, Puffer für Wasserstoffverbraucher mit geringem Durchsatz

Gasflaschenbündel für Wasserstoff lassen sich einfach liefern und anschließen. Sie ermöglichen eine zentrale Entnahme ohne aufwendige Flaschenwechsel und lassen sich unkompliziert zu Gasflaschenbündel-Batterien zusammenschließen. Auf diese Weise passen Sie die Lagermenge einfach an Ihren Bedarf im kleinen und mittleren Bereich an. Genau wie bei einzelnen Flaschenbündeln lassen sich auch Bündelbatterien über einen zentralen Punkt an die Anlage anschließen. Das ermöglicht eine einfache und gleichmäßige Entnahme. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über übliche Größen und Kapazitäten von Gasflaschenbündeln:

| Kapazität (H₂-Menge) | Abmessungen & Gewicht | Betriebsdruck | Material / Typ | Typische Anwendung |

|---|---|---|---|---|

| 7–10 kg (6er-Bündel) | L ~ 1600 mm, B ~ 800 mm, H ~ 1500 mm, Gewicht 400–600 kg | 200–300 bar | Stahl (Typ I) | Kleinere Industrieanwendungen, Prüfstände |

| 10–15 kg (9er- oder 12er-Bündel) | L ~ 1700 mm, B ~ 950 mm, H ~ 1550 mm, Gewicht 600–850 kg | 200–300 bar | Stahl / Alu | Mittelgroße Gasversorgung, Laborcluster |

| 15–20 kg (16er-Bündel) | L ~ 1800 mm, B ~ 1100 mm, H ~ 1600 mm, Gewicht 800–1000 kg | 200–350 bar | Stahl (Typ I) | Standard-Industriebündel, stationär oder transportabel |

| 20–30 kg (20er-Bündel) | L ~ 2000 mm, B ~ 1200 mm, H ~ 1700 mm, Gewicht 950–1200 kg | 300–350 bar | Stahl / Verbund (Typ I–III) | Wasserstoffspeicherung bei Fertigungsprozessen |

| 40–60 kg (Großbündel / Batterieeinheit) | L ~ 2200 mm, B ~ 1400 mm, H ~ 2000 mm, Gewicht 1500–2200 kg | 300–500 bar | Verbund (Typ III–IV) | Stationäre Speicheranlage, Tankstellenpuffer |

| 100+ kg (Container-Bündelbatterie) | 10- bis 20-Fuß-Rahmen, L ~ 3000–6000 mm, Gewicht 2500–4000 kg | 350–700 bar | CFK-Verbund (Typ IV) | Großspeicher oder modularer Teil von MEGC-Containern |

Die Inhalte der Tabelle verstehen sich als Richtwerte und können von Hersteller zu Hersteller abweichen.

Geht es um die Bevorratung größerer Mengen Wasserstoff, können Sie einen MEGC-Container kaufen oder mieten. Dabei handelt es sich um stabile Containerrahmen in den ISO-Maßen 20 oder 40 Fuß (ca. 12 m). Diese enthalten mehrere parallel geschaltete Hochdruckflaschen oder -röhren vom Typ 3/4, die sich über einen zentralen Anschlusspunkt entleeren lassen. Möglich ist das durch integrierte Ventiltechnik, sowie eine Druckregelung und die nötigen Sicherheitseinrichtungen.

- Kapazität: 1.500 bis 13.000 Liter

- Druck: 250 bis 700 bar

- Maße und Gewicht: siehe Tabelle unten

- Kapazität: 120 bis 1.100 kg H2 je nach Größe und Druck

- Vorteil: standardisierte ISO-Container, geeignet für Straßen-, Bahn- und Seetransport; stapelbar; modular erweiter- und skalierbar, flexibel als stationärer oder mobiler Speicher für größere Wasserstoffmengen einsetzbar.

- Anforderungen: Prüfpflicht nach TPED / ISO 11120 / ISO 11515; Sicherheitsventile, thermische Absicherung, Leckageüberwachung

- Kennzeichnung: ADR, RID, IMDG (Multimodal Transport)

- Einsatz: Wasserstofflogistik („virtuelle Pipeline“), Tankstellenversorgung, Mobile Energiesysteme oder temporäre Speicher

Multi Element Gas Container eignen sich für alle, die mittel bis viel Wasserstoff speichern möchten. Die Anlagen lassen sich dabei stationär oder für den multimodalen Transport einsetzen. Sie gelten als robust und lassen sich darüber hinaus modular erweitern. Letzteres ist durch das unkomplizierte Verbinden mehrerer MEGC-Container möglich.

Die folgende Übersicht zeigt technische Eigenschaften verschiedener MEGC-Container für Wasserstoff:

| Kapazität (H₂-Menge) | Abmessungen & Gewicht | Betriebs-druck | Volumen | Material / Typ | Typische Anwendung |

| 120–250 kg (10-ft-MEGC) | L ~ 3 000 mm, B ~ 2 400 mm, H ~ 2 600 mm, Gewicht 3–5 t | 250–300 bar | 1 500–2 500 L | Stahl / Typ I–III | Lokale Versorgung, mobile Speicher |

| 400–500 kg (20-ft-Standard) | L ~ 6 058 mm, B ~ 2 438 mm, H ~ 2 591 mm, Gewicht 8–12 t | 350–400 bar | 4 000–6 000 L | Stahl / Typ III | Standard für Transport und Tankstellen |

| 700–1 100 kg (20-ft-Hochdruck) | L ~ 6 058 mm, B ~ 2 438 mm, H ~ 2 591 mm, Gewicht 9–13 t | 500–700 bar | 4 000–6 000 L | CFK-Verbund / Typ IV | Hochdruckanwendungen, mobile Puffer |

| 700–900 kg (30-ft-MEGC) | L ~ 9 125 mm, B ~ 2 438 mm, H ~ 2 591 mm, Gewicht 12–16 t | 380–500 bar | 7 000–9 000 L | Verbund / Typ III–IV | Bahn- und Schiffstransport |

| 900–1 200 kg (40-ft-MEGC) | L ~ 12 192 mm, B ~ 2 438 mm, H ~ 2 591 mm, Gewicht 15–22 t | 380–500 bar | 10 000–13 000 L | Verbund / Typ III–IV | Großvolumiger Transport, stationäre Speicheranlagen |

Die Inhalte der Tabelle verstehen sich als Richtwerte und können von Hersteller zu Hersteller abweichen.

Für den Transport von Wasserstoffgas kommen sogenannte Tube-Trailer zum Einsatz. Dabei handelt es sich um Lkw-Aufbauten oder Sattelauflieger mit mehreren großvolumigen Druckröhren. Diese lassen sich aus Stahl oder CFK herstellen und liegend übereinander anbringen. Die Be- und Entladung erfolgt über einen Sammelverteiler und einen gemeinsamen Anschluss vergleichsweise einfach.

- Kapazität: bis zu 30.000 Liter

- Druck: 200 bis 500 bar

- Maße und Gewicht: siehe Tabelle unten

- Kapazität: 250 bis 1.000 kg H2 je nach Größe und Druck

- Vorteil: sehr hohe Transportkapazität; Befüll-/Entleeranschlüsse an der Stirnseite

- Anforderungen: Überwachung von Druck, Temperatur und Dichtheit sowie regelmäßige technische Prüfungen (Zulassung, Wiederkehrprüfung)

- Kennzeichnung: ADR/RID-konform, TPED-Zulassung

- Einsatz: Großvolumiger H₂-Transport zwischen Produktionsstandorten und Wasserstofftankstellen, mobile Pufferanlagen für Industrie oder Bauprojekte, Versorgung abgelegener Regionen ohne Pipelineanschluss

Tube-Trailer eignen sich besonders gut für den Transport großer Wasserstoffmengen. Sie ersetzen reale Pipelines und ermöglichen die Versorgung von Regionen ohne eigene Wasserstoff-Infrastruktur. Als mobile Speicherlösung eignen sich die Anlagen dabei auch als Puffer in verschiedenen Anlagen. Ganz gleich, ob dieser einen oder mehrere Standorte versorgt. Bisher bestehen die Anlagen zumeist aus Typ 1 Speichern (Stahl). Vermehrt kommen nun aber auch Typ-4-Systeme aus Verbundwerkstoffen zum Einsatz. Diese bringen eine spürbare Gewichtsreduktion und erleichtern damit den Transport.

Die folgende Übersicht zeigt technische Eigenschaften verschiedener MEGC-Container für Wasserstoff:

| Kapazität (H₂-Menge) | Abmessungen & Gewicht | Betriebs-druck | Volumen | Material / Typ | Typische Anwendung |

|---|---|---|---|---|---|

| 250–400 kg (Standard-Trailer) | L ~ 12 000 mm, B ~ 2 500 mm, H ~ 2 800 mm, Gewicht 15–20 t | 200–300 bar | 25 000–30 000 L | Stahl / Typ I | Industrieller H₂-Transport über kurze Distanzen |

| 400–600 kg (Mitteldruck-System) | L ~ 12 000 mm, B ~ 2 500 mm, H ~ 2 800 mm, Gewicht 16–22 t | 300–500 bar | 20 000–35 000 L | Stahl / Typ II – III | Regionale Logistik, Versorgung von Tankstellen |

| 700–1 000 kg (Hochdruck-Tube-Trailer) | L ~ 12 500 mm, B ~ 2 500 mm, H ~ 2 900 mm, Gewicht 18–24 t | 500–700 bar | 25 000–40 000 L | CFK-Verbund / Typ IV | Großvolumiger Transport, mobile Speicherstationen |

| 1 000–1 200 kg (Mega-Trailer / Lightweight Typ IV) | L ~ 13 000 mm, B ~ 2 500 mm, H ~ 2 900 mm, Gewicht 20–26 t | 500–700 bar | 35 000–45 000 L | CFK-Verbund / Typ IV | Langstreckentransport, Wasserstoffpipeline-Ersatz |

Die Inhalte der Tabelle verstehen sich als Richtwerte und können von Hersteller zu Hersteller abweichen.

Neben standardisierten Gasflaschen, Bündeln und Containern entstehen zunehmend auch kundenspezifische Druckgasspeicherlösungen. Diese lassen sich exakt auf das geforderte Druckniveau, das Speichervolumen und den individuellen Energiebedarf auslegen. Je nach Anwendung ergeben sich dabei Speicherkapazitäten von wenigen Kilogramm bis zu mehreren Tonnen Wasserstoff – das entspricht Energiespeichern von etwa 30 kWh bis über 30 000 kWh.

Unser Tipp: Durch modulare Systeme (z. B. kombinierte Bündelbatterien, MEGC-Container-Cluster oder stationäre Speicherbänke für Wasserstoff) lassen sich Anlagen flexibel erweitern oder in bestehende Infrastrukturen integrieren. Anpassbare Druckstufen (200–700 bar), Werkstoffvarianten (Stahl oder CFK-Verbund) und individuelle Gehäuse- und Steuerungskonzepte ermöglichen dabei eine optimale Abstimmung auf industrielle, mobile oder energiebezogene Anforderungen.

Kosten der verschiedenen Wasserstoffspeicher im Vergleich

Möchten Sie einen Wasserstoffspeicher kaufen oder mieten, spielen auch die Kosten der Lösungen eine große Rolle. Am günstigsten sind dabei Gasflaschen vom Typ 1, die es mit Füllung ab ca. 400 Euro gibt. Größere Gasflaschenbündel kosten neu und vollgefüllt 3.000 Euro und für einen 20-Fuß-MEGC-Container zahlen Sie aktuell etwa 50.000 bis 150.000 Euro. Am teuersten sind Gas-Trailer-Lösungen, die mit etwa 200.000 bis 500.000 Euro zu Buche schlagen.

Unser Tipp: Benötigen Sie einen Druckgasspeicher nur vorübergehend und möchten Kosten sparen? Dann können Sie den Wasserstoffspeicher mieten. Die Kosten richten sich dabei vor allem nach Größe und Mietdauer. Lassen Sie sich gleich ein individuelles Angebot erstellen.

Normen, Sicherheit & Qualität: Standards für Wasserstoffspeicher

Da von Wasserstoff eine gewisse Gefahr ausgeht, kommt es bei Transport, Lagerung und Einsatz auf höchste Qualitätsstandards an. Um diese sicherzustellen, müssen Hochdruckbehälter eine Reihe von Vorgaben erfüllen – ganz gleich, ob es um Stahlflaschen, Flaschenbündel, MEGC-Container oder mobile H₂-Trailer geht. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Regelwerke.

Die folgenden Normen regeln den grundsätzlichen Aufbau, Werkstoffe und Prüfverfahren von Druckgasbehältern:

| Norm / Richtlinie | Anwendungsbereich | Geltung / Hinweis |

|---|---|---|

| ISO 11119 (Teil 1–4) | Faserverstärkte Druckgasbehälter (Typ II–IV) | Konstruktion, Materialprüfung, Berst- und Drucktests |

| ISO 9809 (Teil 1–3) | Nahtlose Stahlflaschen (Typ I) | Klassische Gasflaschen, Flaschenbündel |

| ISO 11120 | Nahtlose Stahlröhren für ortsbewegliche Gasbehälter | Tube-Trailer, MEGC-Systeme |

| ISO 11515 | Ortsbewegliche Wasserstoffgasflaschen und -röhren | Spezifisch für H₂-Anwendungen |

| EN 1964 / EN 12245 / EN 12257 | Europäische Normen für Stahl- und Verbundbehälter | Ergänzend zu ISO-Normen, häufig in EU-Zulassungen integriert |

Die nachfolgend aufgeführten Normen und Richtlinien enthalten Anforderungen an Prüfzyklen, Drucktests, Sicherheitsventile sowie Betriebsbedingungen.

| Norm / Richtlinie | Inhalt / Bedeutung |

|---|---|

| EC79 / EU-Verordnung 406/2010 | Typgenehmigung für Wasserstoffsysteme in Fahrzeugen (Onboard-Behälter) |

| UN ECE R134 | Einheitliche Bestimmungen für wasserstoffbetriebene Fahrzeuge |

| EN ISO 11623 | Wiederkehrende Prüfung faserverstärkter Druckgasbehälter |

| EN ISO 19078 | Überwachung von Druckgasbehältern während des Betriebs |

| EN ISO 19881 | Sicherheit von Hochdruckspeichersystemen für Wasserstoff |

| EN ISO 15869 | Spezifische Anforderungen für Fahrzeugtanks (700-bar-Systeme) |

Auf die folgenden Zertifizierungen kommt es an, wenn Sie Druckspeicher für Wasserstoff zulassen und transportieren möchten.

| Richtlinie / Regelwerk | Geltungsbereich | Beispiele / Hinweise |

|---|---|---|

| PED (Pressure Equipment Directive – 2014/68/EU) | Herstellung und Inbetriebnahme von Druckgeräten | Für stationäre Speicher in der EU |

| TPED (Transportable Pressure Equipment Directive – 2010/35/EU) | Ortsbewegliche Druckgeräte (Flaschen, Bündel, Trailer) | Grundlage für CE- und π-Kennzeichnung |

| ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) | Transportvorschriften für Gefahrgüter (Klasse 2 – Gase) | Pflicht für Flaschen, Bündel, MEGC, Trailer |

| RID (Rail) / IMDG (Sea) | Schienen- bzw. Seetransport | Ergänzt ADR bei multimodalem Transport |

Wichtig zu wissen: Wasserstoff-Druckspeicher unterliegen weltweit harmonisierten Sicherheits- und Qualitätsstandards. In Europa sind dabei vor allem PED, TPED, ADR und die entsprechenden ISO-/EN-Normen als zentrale Grundlagen für Konstruktion, Zulassung und Betrieb zu nennen. Auf diese Weise lässt sich der sichere, nachhaltige und rechtskonforme Einsatz in Industrie, Mobilität und Energieversorgung gewährleisten.

Container für Wasserstoff mieten oder kaufen: Eine Entscheidungshilfe

Benötigen Sie H₂-Druckgascontainer oder Wasserstoffspeicher, können Sie diese in aller Regel kaufen oder mieten. Ersteres lohnt sich für den dauerhaften Einsatz – etwa als Langzeitspeicher in einer ortsfesten Anlage.

Besteht der Bedarf nur vorübergehend, können Sie den Druckgascontainer für Wasserstoff mieten. In diesem Fall entstehen zwar wiederkehrende Kosten in der Zeit des Einsatzes. Dafür sind die Ausgaben insgesamt niedriger. Sie müssen sich weder um Wartung noch um Pflege kümmern und können bei Bedarf auf die nötige Speicherkapazität zurückgreifen.

Welche Lösung sich mehr lohnt, hängt von den individuellen Gegebenheiten und Voraussetzungen ab. Sind Sie unsicher, empfehlen wir die Beratung durch einen Anbieter oder Hersteller für Wasserstoff-Gascontainer (MEGC’s).

Alternative: Lokale Herstellung von H2 in mobilen Wasserstoffcontainern

Eine Alternative zu den verschiedenen Hochdruckbehältern stellen mobile Wasserstoffcontainer zur lokalen H₂‑Herstellung (auch Power-to-Gas- oder PtG-Container) dar. Hierbei handelt es sich ebenfalls um Frachtcontainer im Standardformat. Anders als Druckgascontainer sind diese jedoch mit der nötigen Technik zur lokalen Wasserstoffproduktion ausgestattet. Neben Speicherbehältern gehören dazu auch ein Elektrolyseur, eine Wasseraufbereitungsanlage, eine Leistungselektronik mit Gleichrichter und ein passendes Kühlsystem für die Anlagentechnik.

Die Power-to-Gas-Container lassen sich nahezu überall aufstellen und betreiben. Sie ermöglichen eine weitestgehend ortsunabhängige Energieversorgung und bieten eine hohe Flexibilität.

FAQ: Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Thema

Druckgasbehälter sind spezielle Hochdrucktanks, in denen Wasserstoff in gasförmiger Form unter hohem Druck gespeichert wird. Üblicherweise liegt der Betriebsdruck zwischen 200 und 700 bar. Je nach Bauart und Material (Stahl, Aluminium oder CFK-Verbund) speichern sie große Mengen H₂ auf kleinem Raum. Das Gas wird verdichtet, eingefüllt und bei Bedarf kontrolliert wieder entnommen – beispielsweise zur Versorgung von Brennstoffzellen, Produktionsanlagen oder Tankstellen.

Der größte Vorteil liegt im deutlich geringeren Energiebedarf. Während die Verflüssigung von Wasserstoff rund 30 bis 40 Prozent seines Energieinhalts beansprucht, benötigt die Kompression für Hochdruckspeicher nur etwa 5 bis 15 Prozent – abhängig vom Druckniveau. Außerdem entstehen bei gasförmiger Speicherung keine Verdampfungsverluste. Druckgasbehälter sind wartungsarm, langlebig und lassen sich modular erweitern, was sie zur wirtschaftlichsten Lösung für viele Anwendungen macht.

Druckgasbehälter und MEGC-Container kommen überall dort zum Einsatz, wo Wasserstoff sicher gespeichert oder transportiert werden muss. Typische Anwendungen sind die Versorgung von Industrieprozessen, die mobile Energieversorgung, der Einsatz an Wasserstofftankstellen sowie der Transport zwischen Produktions- und Verbrauchsorten. Darüber hinaus werden sie in Forschungseinrichtungen, bei Prüfständen und in der Wasserstoffmobilität verwendet.

Gasflaschen eignen sich für kleine Mengen und Laboranwendungen, während Flaschenbündel mehrere Flaschen in einem Rahmen kombinieren und damit größere Volumen bereitstellen. Für industrielle oder mobile Einsätze werden MEGC-Container (Multi Element Gas Container) genutzt, die mehrere Hochdruckflaschen oder -röhren in einem ISO-Containerrahmen zusammenfassen. Den größten Maßstab bilden Tube-Trailer, also Lkw-Auflieger mit großvolumigen Druckröhren, die bis zu mehrere Tonnen Wasserstoff transportieren können.

Bei sehr kleinen Mengen bis etwa 10 kg H₂ pro Monat sind Einzelflaschen ideal – günstig, handlich und leicht austauschbar. Liegt der Bedarf zwischen 10 und 150 kg/Monat, lohnen sich Flaschenbündel. Ab rund 150 bis 800 kg/Monat sind Bündelbatterien oder kompakte 10-ft-MEGC-Container wirtschaftlich, während bei 0,8 bis 3 t H₂ pro Monat meist ein 20-ft-MEGC die passende Lösung ist. Wer regelmäßig mehrere Tonnen pro Monat benötigt, setzt auf MEGC-Cluster oder Gas-Trailer-Lieferungen.

Wasserstoff-Druckspeicher gelten als sehr sicher. Jeder Behälter durchläuft umfangreiche Prüfungen, darunter Berst-, Dichtheits- und Druckwechseltests, die teils mit dem 1,5-fachen Betriebsdruck erfolgen. Zudem sind alle Systeme mit Sicherheitsventilen, Berstscheiben und thermischen Entlastungseinrichtungen ausgestattet. Internationale Normen wie ISO 11119, ISO 11515, PED und TPED stellen sicher, dass Speicheranlagen weltweit harmonisierten Sicherheitsstandards entsprechen.

Die Lebensdauer hängt von Material, Druckstufe und Nutzung ab. Stahlbehälter (Typ I) erreichen oft mehr als 30 Jahre Betriebsdauer, während moderne Verbundbehälter (Typ III/IV) auf etwa 15 bis 20 Jahre ausgelegt sind. Entscheidend ist dabei die Einhaltung von Prüf- und Wartungsintervallen, um die Dichtheit und strukturelle Integrität langfristig sicherzustellen.

In Europa und international gelten zahlreiche Regelwerke, die die Herstellung, Prüfung und den Betrieb regeln. Wichtige Normen sind ISO 9809, ISO 11119, ISO 11120 und ISO 11515. Für die Zulassung sind vor allem die europäischen Richtlinien PED (für stationäre Druckgeräte) und TPED (für transportable Druckgeräte) maßgeblich. Beim Transport greifen zusätzlich die Vorschriften des ADR, RID und IMDG. Hersteller müssen zudem die regelmäßige Wiederholungsprüfung und CE- bzw. π-Kennzeichnung sicherstellen.

Ja, sowohl der Kauf als auch die Miete sind möglich. Wer Wasserstoff dauerhaft speichert oder transportiert, profitiert langfristig vom Kauf einer eigenen Anlage. Für zeitlich begrenzte Einsätze – etwa auf Baustellen, Testgeländen oder bei temporären Energieversorgungen – lohnt sich die Miete eines Druckgascontainers oder MEGC-Systems. Mietlösungen bieten zudem den Vorteil, dass Wartung, Prüfung und Logistik meist im Service enthalten sind.

Neben der Hochdruckspeicherung werden auch andere Verfahren entwickelt. Dazu zählen die tiefkalt verflüssigte Speicherung (LH₂) sowie chemische Speicher in Form von Metallhydriden oder flüssigen organischen Wasserstoffträgern (LOHC). Diese Technologien bieten Vorteile bei der Energiedichte oder Sicherheit, sind aber teilweise noch in Entwicklung oder mit höheren Investitions- und Energieaufwänden verbunden.